Architektur: Der “Weiße Saal”

Berufsberater Uwe Kästner begleitet die Architektur-Studierenden der Technischen Universität München seit Jahren. Doch was wurde aus dem Semester, das vor zehn Jahren sein B.A.-Studium erfolgreich abschloss? Wie geht es David, Moritz, Felix und Chao Wu heute? Sind sie ihrem Berufsziel treu geblieben?

Und was wird in dem Eignungstest geprüft, der ab 2025/26 für alle Neubewerber obligatorisch ist? Erfahren Sie hier mehr.

Aurelian im Februar 2025 kurz nach der Präsentation seines Abschlussprojekts 'Munich Performing Arts School' im 4. Semester unter Leitung von Harvard-Absolventin Prof. Jeannette Kuo. Foto: Uwe Kästner

Das Wichtigste in Kürze

Auswahlverfahren in Architektur an der TUM Technische Universität München: Der neue Eignungstest

Von Entwerfen und Gestalten bis Architekturzeichnen - die Studieninhalte

Der “Weiße Saal”

Das Auslandsjahr

Bauvorlageberechtigung durch die bayerische Architektenkammer

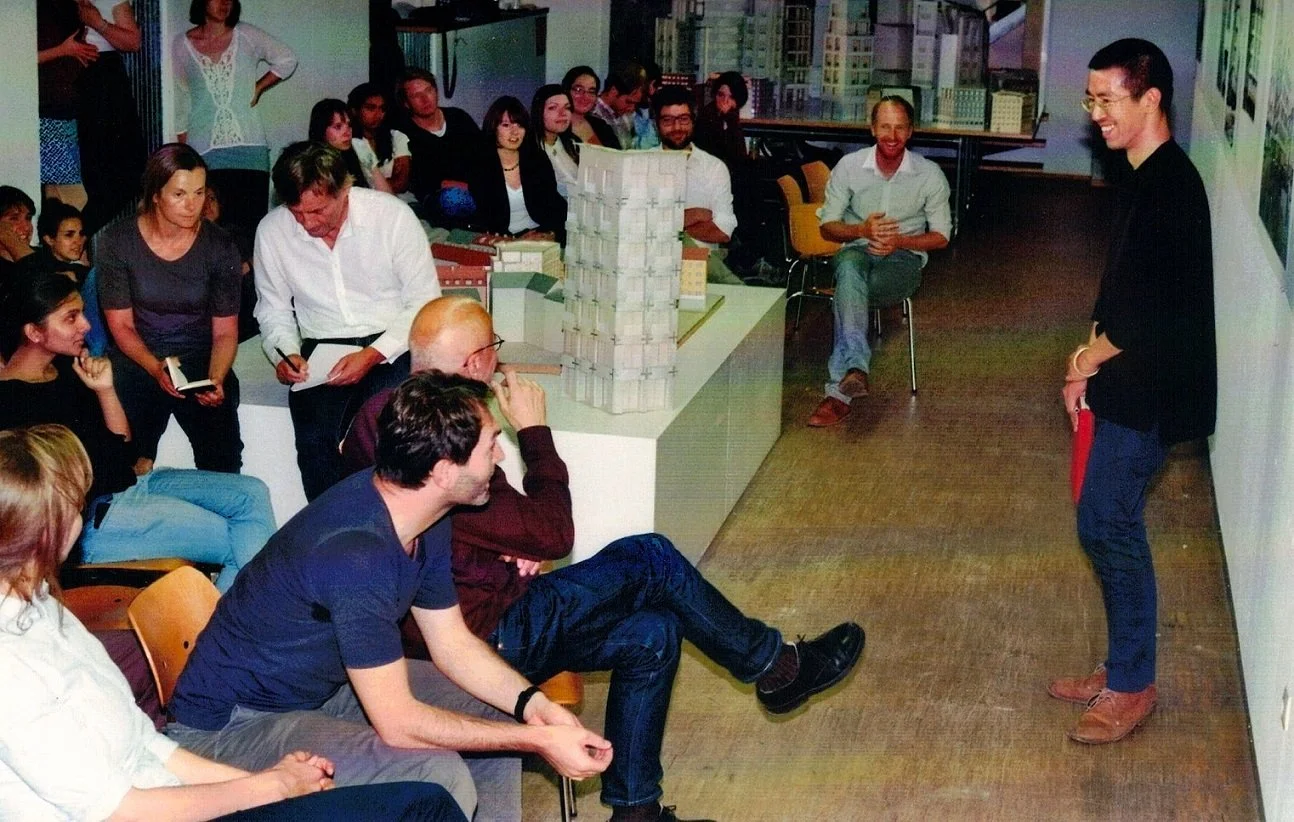

Präsentation der Bachelor’s Thesis in Architektur an der TUM

Was wurde aus den Absolventen 2014?

Technische Universität München TUM, Arcisstraße, 5. Stock: Hier befindet sich der „Weiße Saal“. Ein Atelier mit Dachterrasse. Für zwei Semester das „Zuhause“ der Architekturstudenten. 24 Stunden täglich über eine Zahlenkombination zugänglich. Drei Nachmittage betreute Projektarbeit. Vor Präsentationen geht’s oft bis spät in die Nacht. Auch Partys und Feste werden reichlich gefeiert. Jeder hat seinen eigenen Arbeitsplatz. „Das formt das ‚Wir-Gefühl‘“, ergänzt Jonathan. Etwas Vergleichbares sucht man an anderen Hochschulen vergebens.

Studienplatzbewerbung in Architektur an der TUM School of Engineering and Design

Fast 1.200 Schüler haben sich zum Wintersemester 2024/25 beworben. Nach Auswahl über Abi-Note (55%), Einzelnoten und der Mappe (20%) wurden 150 Direktzulassungen ausgesprochen. Weitere 300 Kandidaten erhielten die Einladung zu einem Auswahlgespräch bei einem der Professoren. Bei einer gewichteten Gesamtnote von 3,1 erfolgte eine Absage. Von 330 Zulassungen erschienen Mitte Oktober ganze 205 Erstsemester, davon 134 Mädchen.

Bei dieser Masse an Bewerbern zogen sich die Auswahlgespräche bis weit in die zweite August-Hälfte. Vor diesem Hintergrund hat die Fakultät ihr Eignungsfeststellungsverfahren neu geregelt: Ab 2025/26 werden Abiturnote (50%) und ein Eignungstest (50%) zu jeweils gleichen Teilen bewertet, der am 06.08.2025 oder 12.09.2025 im Audimax der TUM angeboten wird. Eine Gesamtbewertung mit 2,5 oder besser bedeutet die Zulassung. Die Aufgaben können Multiple Choice, Freitext-Aufgaben oder Zeichenaufgaben sein. 10% der Fragen können auch auf Englisch gestellt werden. Was sind die Inhalte des Tests? Und welche Aufgaben haben andere Hochschulen in ihrem Eignungstest in Architektur in der Vergangenheit gestellt? Hier einige Beispiele:

Zeichnerisches Darstellen und Gestalten von Architektur

Entwerfen sie einen kleinen Fußgängersteg, mit dem man den Kanal überqueren kann. Zeigen sie in ihrer Skizze, welche Materialien zum Einsatz kommen. Und machen sie deutlich, wie die Leute auf den Steg draufkommen. (Hochschule München)

In Aufgabe „Wahrnehmungsgenauigkeit“ kommt es darauf an, kein Detail zu übersehen. Es wird eine PowerPoint-Folie mit der Abbildung eines Lichthofs für 30 Sekunden an die Wand projiziert. Zeichnen sie nach 30 Sekunden alles, was sie sich gemerkt haben. Beim Architekturzeichnen geht es auch darum, die Zentralperspektive mit ihrem Fluchtpunkt konsequent umzusetzen. (Hochschule München)

Wir lesen ihnen nun einen Textausschnitt aus dem Roman „Irrungen und Wirrungen“ von Theodor Fontane vor. Versuchen Sie, die Literaturszene lebendig zu illustrieren: An dem Schnittpunkte von Kurfürstendamm und Kurfürstenstraße, schräg gegenüber dem »Zoologischen«, befand sich in der Mitte der siebziger Jahre noch eine große, feldeinwärts sich erstreckende Gärtnerei, deren kleines, dreifenstriges, in einem Vorgärtchen um etwa hundert Schritte zurückgelegenes Wohnhaus, trotz aller Kleinheit und Zurückgezogenheit, von der vorübergehenden Straße her sehr wohl erkannt werden konnte... (Erstes Kapitel, Seite 5). (Hochschule München)

Architektonischen Raum textlich beschreiben: Der Viktualienmarkt ist bekannt für seine Spezialitäten. Derzeit ist jedoch eine gründliche Renovierung der Marktstände geplant. Beschreiben sie die Atmosphäre, die in Zukunft diese besonderen Raumqualitäten bieten werden in einem Text. Eine DinA4-Seite in 30 Minuten. (Akademie der Bildenden Künste München)

Entwerfen sie eine Bus-Haltestelle auf der Donnersberger Brücke und stellen Sie die Funktionen zusammen, die ihr Objekt erfüllen soll. Zur Orientierung der Fahrgäste an ihrer Haltestelle entwerfen Sie bitte außerdem mehrere Icons mit unterschiedlichen Symbolen. (Akademie der Bildenden Künste München)

Technisch konstruktives Verständnis

Zeichnen sie einen Holzkohlegrill aus der Phantasie und erklären sie die wesentlichen konstruktiven Funktionen mit allen relevanten Maßen (Hochschule München)

Logisches Denken: Welche Figur passt nicht zu den anderen? (Hochschule München)

Was versteht man unter dem Prinzip der vertikalen Lastabtragung? a) In der Denkmalpflege werden schwere Lasten, wie etwa Dachziegel, als erstes vertikal abgetragen b) Es beschreibt einen Prozess, bei dem die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, sicher in den Boden abgeleitet werden c)(…) d)

Architektur und Städtebau in ihrem historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Kontext

Ich bin in München zu Besuch und möchte moderne Architektur sehen. Wo gehen sie mit mir hin? (Hochschule München)

Architektur ist Ausdruck der sozialen Bedürfnisse des Menschen. Nennen sie dafür stichwortartig vier Beispiele.

Ohne kulturelles Interesse funktioniert Gestaltung nicht: Nennen sie drei kulturelle Veranstaltungen, die sie zuletzt besucht haben (nicht: Oktoberfest).

Beschreiben sie ein Gebäude der TUM im baugeschichtlich-historischen Kontext.

Was ist der Unterschied zwischen einem Flächennutzungsplan und einem Bebauungsplan?

Vor dem Hintergrund, dass der Eignungstest an der TUM nur 60 Minuten dauert, ist bei dreißig Aufgaben von sehr viel leichteren, weniger komplexen Arbeiten mit geringem Zeitaufwand auszugehen.

Studienverlauf

Ein Haus zeichnen – das kann eigentlich jeder. In der Architektur geht es jedoch darum, eigene Ideen und Entwürfe konstruktiv durchzusetzen. Also um das „wie“. Entwerfen und Konstruieren nimmt daher schon im 1. Semester die zentrale Rolle ein – zwei Übungen am Nachmittag, begleitet von zwei Vorlesungen am Vormittag von Univ.-Prof. Florian Nagler. „Mein Abitur in Bad Tölz war nicht so gut, so dass ich zunächst eine Lehre als Zimmerer gemacht habe, bevor mir ein Studienplatz in Kaiserslautern zugewiesen wurde“, sagt der gebürtige Münchner. Ein breites Lächeln zieht über sein Gesicht. Schon während seiner Studienzeit beteiligte sich Florian Nagler immer wieder an Wettbewerben, gewann den Bau der Grund- und Hauptschule Riem, baute den deutschen Pavillon für die EXPO 2000 und gründete mit seiner Frau ein eigenes Architekturbüro hinter dem Pasinger Bahnhof. „Architektur darf nicht erklärungsbedürftig sein“, betont Nagler. Er zeigt Bilder von seinen Entwürfen vom Bau der Hochschule Weihenstephan, vom Kirchenzentrum Riem und vom Besuchergebäude für die KZ-Gedenkstätte Dachau. Klarheit der Entwürfe ist sein Markenzeichen. 2005 gewann Nagler den Wettbewerb für den Erweiterungsbau der Freien Universität Berlin mit einem Bauvolumen von 51 Mio. EUR – der Durchbruch. Es folgten Vertretungsprofessuren an mehreren Hochschulen und 2010 die Professur an der TUM. 2017 wurde er zusammen mit seinem Kollegen, Prof. Hermann Kaufmann, für den Neubau eines Gymnasiums im Landkreis Augsburg mit dem Deutschen Architekturpreis ausgezeichnet. In der Jury u. a. der Berliner Prof. Matthias Sauerbruch.

Mit der Machbarkeitsstudie für die Überbauung eines 4 Tsd. m² großen Parkplatzes am Dantebad beauftragte die städtische Münchner Wohnen GmbH Prof. Florian Nagler. Keine sechs Monate nach der Beauftragung waren Planung, Vergabe der Bauleistungen und das Genehmigungsverfahren abgeschlossen. Bis zur Schlüsselübergabe an die ersten Mieter dauerte es ganze 180 Tage. Das „Stelzenhaus“ ist ein Pilotprojekt, weil ein städtisches Grundstück, das als Parkplatz genutzt wird, nicht gekauft, sondern einfach überbaut und so doppelt genutzt wird. Und weil die schnelle Bauzeit enorme Kosten sparte. 100 bezahlbare Wohnungen zum Mietpreis von nur 9,40 EUR/ m² - das ist rund die Hälfte des ortsüblichen Mietpreises. Hier das Video zum Projekt. 2024 wurde Nagler dafür mit dem Bayerischen Architektenpreis und Staatspreis ausgezeichnet.

Übung 3 mit Prof. Nagler am Ende des 1. Semesters: Entwurf eines Kolumbariums aus geschüttetem Beton in der Münchner Arcisstr. 49. Fotos: Uwe Kästner

Nach Übung 1: “Das Schichten von Ziegeln zu Mauern” folgt Übung 2, wo es um die Prinzipien für das Verbinden von Stabkonstruktionen geht. Die dritte Übung thematisiert das Schütten von Beton und die Schalung als Gussform. An einem kalten, sonnigen Wintertag, am 04. Februar 2025, folgt dann die gemeinsame Semester-Abschlusspräsentation dieser dritten Übung: Der Entwurf eines Kolumbariums aus geschüttetem Beton. Dafür ist eine Baulücke in der Münchner Arcisstr. 49 vorgesehen: „Die im mitteleuropäischen Kulturkreis vorherrschende Erdbestattung verliert zunehmend an Bedeutung”, heißt es in dem Arbeitsauftrag. “Daher werden alternative Bestattungsmethoden immer wichtiger.“ Zu den Anforderungen an die Anlage gehört eine Trauerhalle für etwa 50 Personen und ein Stellplatz für 1.500 Urnen. Die Höhe der Nachbargebäude ist nicht zu überschreiten. Hier der Stundenplan für das 1. Semester.

Architekten und Tragwerkplaner bilden bei großen Bauvorhaben zwar ein Team. Aber ihre Aufgaben und baurechtlichen Verantwortlichkeiten unterscheiden sich erheblich. Quelle: TUM mit freundlicher Genehmigung durch Prof. Barthelt.

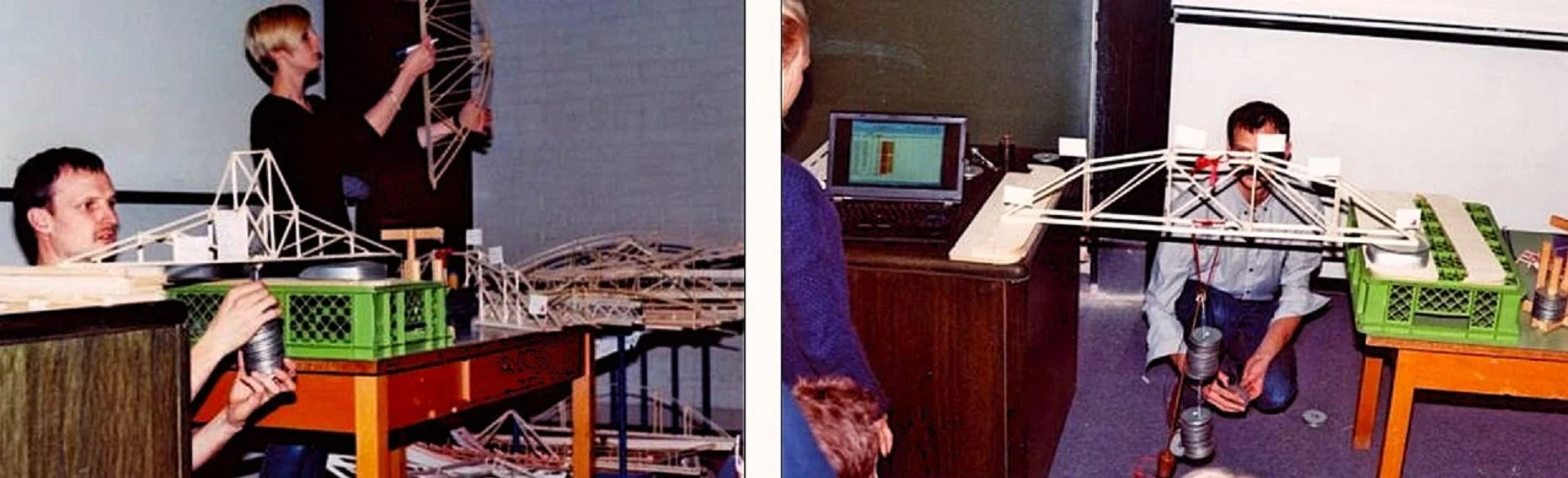

Der Montag beginnt um 14:15 Uhr mit Statik und Festigkeitslehre. „Einen Skelettbau steift man mit einer horizontalen Deckenscheibe aus“, erklärt der Professor. „Die Lastabtragung erfolgt vertikal. So kann die Windlast von vorn, aber auch von oben den Quader nicht mehr umkippen“. Am Modell zeigt er, wie die Kräfte wirken. Architekten und Tragwerkplaner bilden bei großen Bauvorhaben zwar ein Team. Aber Tragwerkplaner will hier keiner werden. „In der nächste Woche machen wir Brücken kaputt!“ Die Studierenden sollen bis Ende Oktober als Hausaufgabe einen möglichst leistungsfähigen Brückenträger mit einer freien Spannweite von 80cm zeichnerisch konstruieren und ein mit Leim verklebtes Holzmodell bauen, das max. 100g schwer sein darf. Eine Woche später: Im Hörsaal wird die Leistungsfähigkeit der Konstruktion durch Anhängen von Gewichten geprüft, um zu sehen, bei welcher Last die Brücke bricht. Dabei wird sichtbar, dass Fachwerkkonstruktionen am stärksten belastbar sind. Mit Hängebrücken sind dagegen besonders große Spannweiten möglich.

Im Hörsaal wird die Leistungsfähigkeit der Konstruktion durch Anhängen von Gewichten geprüft, um zu sehen, bei welcher Last die Brücke bricht. Foto: Uwe Kästner

In Baugeschichte müssen die Studierenden zeigen, dass sie historische Bauten beschreiben und einordnen können, um kulturgeschichtliche Zusammenhänge über die wichtigsten Epochen hinweg zu verstehen - von der Antike bis zur Moderne: Untersuchen sie am TUM-Stammgelände eine Tür Ihrer Wahl. “Wählen sie einen aussagekräftigen Ausschnitt von 1,5 x 1,5 für ihre zeichnerische Dokumentation. Arbeiten sie folgende Aspekte heraus: Formen, Materialität und Verbindungsmittel der Tür sowie Patina. Dokumentieren sie die Tür skizzenhaft in Grundriss, Schnitt und Ansicht sowie als Dreitafelprojektion und in einer kurze Beschreibung. Reichern sie die Zeichnungen mit ihren Befunden und Beobachtungen an.”

Valentin im 2. Semester 2023: Entwerfen und Konstruieren Holzbau: Übung 1 - Flussbalkon an der Isar. Foto: Uwe Kästner

Das Fachgebiet „Holzbau“ nimmt im Modul Entwerfen und Konstruieren im zweiten Semester mit zwei vollen Tagen eine ganz zentrale Rolle ein. “Die Baubranche ist Hauptverursacher für den enormen Ressourcen- und Energieverbrauch”, betont Univ.-Prof. Stephan Birk , der im Sommersemester Entwerfen und Konstruieren mit Holz leitet: “Hinterfragt jeden Abriss von Bauwerken kritisch und wählt gesunde Materialien.”

Das Fachgebiet „Holzbau“ nimmt im Modul Entwerfen und Konstruieren im zweiten Semester mit zwei vollen Tagen eine ganz zentrale Rolle ein: Flussbalkon an der Isar als Übung 1 im Sommer 2023. Foto: Uwe Kästner

Da der Gebäudesektor mit 15% verantwortlich für viel zu hohe Treibhausgas-Emissionen in Deutschland ist, fordert Birk die Substitution von Beton durch Holz, das CO2 speichert. Auch wenn die Betonlobby behauptet, ‘wir haben ja gar nicht genug Wald.’ Birk: “Der Marktanteil von Holzbau steigt ständig, in Baden-Württemberg aktuell auf über 30%.” Kiefer, Fichte, Buche und Eiche werden als Baumaterial besonders häufig genutzt. Allerdings steigen im Holzbau die Herausforderungen: Holz brennt leicht und kann schimmeln. Doch die Kombination aus schneller, effizienter Bauweise, ökologischen Vorteilen und herausragendem Schallschutz macht Holzbau vor dem Hintergrund einer erhöhten Wohnqualität besonders attraktiv.

Flussbalkon an der Isar - die Übung 1 im zweiten Semester Holzbau bei Univ.-Prof. Birk. Foto: Uwe Kästner

Dann beschreibt Prof. Birk Übung 1, die schon Anfang Mai präsentiert werden soll: “Entwerfen sie einen Flussbalkon, um den öffentlichen Aufenthalt an der Isar in München aufzuwerten. Die Konstruktion erfolgt aus stabförmigen Holzelementen. Zur Wahl stehen drei Standorte: Maximiliansbrücke, Corneliusbrücke oder Wittelsbacher Brücke. Neben dem Modell 1 : 20 sind ein Grundriss, der Schnitt und die Ansicht als zeichnerische Darstellung zu entwerfen. Das Bemalen der Modellbau-Materialien ist nicht gestattet.

Präsentation Flussbalkon an der Isar am Ende des 2. Semester (Holzbau) 2023. Foto: Uwe Kästner

In der folgenden Vorlesung berichtet Prof. Birk über Dalston Lane, ein Londoner Hochhaus aus Holz. Und über eine Holzbau-Siedlung in Ansbach. Rippendecke, Brettstapel oder Hohlkastendecke? Welche Konstruktionselemente das richtige sind, hat mit der Spannweite, der Gestaltung und damit der erwünschten Raumwirkung zu tun: Brettsperrholz für kleine Spannweiten. Ein Holz-Beton-Verbund dagegen für sehr große Spannweiten. “Solche entwurfsspezifischen Kriterien finden immer in Abstimmung mit den Tragwerkplanern statt.” Birk weiter: “Brettsperrholz aus Österreich und Deutschland wird heute auf der ganzen Welt verbaut, aber den Zimmerer als Handwerk gibt es in anderen Ländern nicht mehr. Hier das Video: “Wie entsteht ein Holzhaus?”

Riesige Unterschiede in Qualität und individuellem Zeitaufwand bei Übung 1 im zweiten Semester Holzbau 2023 im Weißen Saal: “Entwerfen sie einen Flussbalkon, um den öffentlichen Aufenthalt an der Isar in München aufzuwerten. Die Konstruktion erfolgt aus stabförmigen Holzelementen.” Foto: Uwe Kästner

Zwei Monate später: Prof. Birk stellt Übung 2 mit zwei Testaten und einer Semester-Abschlusspräsentation Ende Juli als Gruppenarbeit vor: “Der Radlspäti”: Eine sorgfältig gestaltete Kleinarchitektur soll am Rande der Isar für verschiedene Funktionen entstehen. Die Typologie des kioskartigen Cafés wird mit einer Fahrradwerkstatt sowie öffentlichen Sanitäreinrichtungen kombiniert. Die Standorte liegen einerseits an einer der Hauptachsen des Fahrradverkehrs durch die Stadt, andererseits befinden sie sich in unmittelbarer Nähe zu dem innenstädtischen Naherholungsraum Isar. Durch die Überlagerung und Gleichzeitigkeit der Nutzungen werden Menschen zusammengebracht. Der Austausch und das soziale Miteinander werden gestärkt. Der Kiosk wird zu einem Ort des Verweilens, des Reparierens. Nützliches wird mit Schönem verbunden. Kurz: Ein Kiosk und eine Fahrradwerkstatt mit Sanitäranlagen sollen als Projekt am Ostufer der Isar nahe der Wittelsbacher Brücke - oder alternativ nahe des Deutschen Museums am Westufer aus dem Werkstoff Holz entworfen werden. Der Entwurf, die Baukonstruktion und die Präsentation vor dem Semester sind jeweils zu einem Drittel Teil der Modulprüfung.

Holzbau im 2. Semester mit Univ.-Prof. Stephan Birk: Ein Projekt am Ufer der Isar nahe des Deutschen Museums. Foto: Uwe Kästner

“Unserem Entwurf liegt die Vision zugrunde, einen öffentlichen, gut zugänglichen Ort als Rückzugsraum der Erholung zu gestalten, sagt Valentin. “Das Plangrundstück liegt jedoch an einem wichtigen Kreuzungs-Knotenpunkt (Erhardtstraße, Boschbrücke, Kohlstraße) und ist somit zwar gut erschlossen. Die Lage bringt aber eine hohe Lärmbelastung mit sich. Um dieser Problematik entgegen zu wirken, ist eine Öffnung Richtung Isar und eine Abwendung von der stark befahrenen Straße Grundlage des Entwurfs.” Valentin weiter: “Die Terrasse fungiert als Hauptaufenthaltsort der Besucher und liegt mit Blick auf die Isar an der Südseite des Gebäudes. Eine durchlaufende Fensterbahn auf der Südseite sorgt für ausreichend Licht in Werkstatt und Kiosk.”

Valentin (re.) und Joris: Semester-Abschlusspräsentation Holzbau am Ende des 2. Semesters als Gruppenarbeit: “Der Radlspäti”. Eine sorgfältig gestaltete Kleinarchitektur soll am Rande der Isar entstehen. Die Typologie des kioskartigen Cafés wird mit einer Fahrradwerkstatt kombiniert. Foto: Uwe Kästner

Valentins Kommilitone Joris ergänzt: “Der westliche Gebäudeteil wird als offene Werkstatt genutzt. Büro und Ersatzteilbörse sind lediglich durch Regale abgetrennt, die als Lagerfläche dienen.” Mit dem Ziel einer Offenheit Richtung Isar wurde ein Tragwerk konstruiert, welches die Terrasse ohne zusätzliche Stützen überspannen kann. Katharina fasst zusammen: “Anders als ein massiver Träger wirkt dieses Tragwerk filigraner und besitzt eine Ästhetik für sich. Denn es sitzt außerhalb der thermischen Hülle und ist somit sichtbar.” Die Zuhörer aus dem 2. Semester klatschen begeistert. Es folgt die Kritik: “An der Erhardtstraße, gegenüber dem Deutschen Museum, laufen viele Passanten entlang”, so Prof. Birk. “Ich behaupte jetzt mal, dass diese Seite des Gebäudes zur Straße hin wie eine ‘Rückseite’ wirkt und Abgeschlossenheit signalisiert.” Birks Assistent ergänzt: “Ich vermisse eine große Öffnung im Erdgeschoss, welche die Leute zur Isar zieht.” Es folgen weitere Entwürfe der anderen Gruppen, die vor dem Lehrstuhl und dem Semester präsentiert werden: “Ihr Entwurf erweckt bei mir Assoziationen mit einer Pferderennbahn.” Oder: ”Es zieht sich wie ein roter Faden durch ihren Entwurf, dass sie sich mit schlanken Dachaufbauten eher schwer tun. Und am Dachrand werden die Vögel nisten. Kurz: Details sind nicht die größte Stärke ihres Entwurfs.” Betroffenes Schweigen.

Hörsaal 0360 am „Goldenen Engel“, Ecke Luisen-/ Gabelsberger Straße: Hier bietet Dr.-Ing. Peter Schmid im 1./2. Semester im Modul „Entwerfen und Gestalten“ jeden Donnerstag Architekturzeichnen an. Denn richtig Zeichnen kann eigentlich niemand. Foto: Uwe Kästner.

Hörsaal 0360 am „Goldenen Engel“ der TUM, Ecke Luisen-/ Gabelsbergerstraße. Hier ist donnerstags zwei Semester lang der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Denn richtig zeichnen kann eigentlich kaum jemand. Deshalb bietet die TUM „Entwerfen und Gestalten“ an. Die Sonne blinzelt schräg zum Fenster herein. Dr.-Ing. Peter Schmid zeichnet mit Kreide an der Tafel: „Mit zunehmender Entfernung wird die Tiefe verkürzt wahrgenommen…“

„Es kommt auf die Kunst des Weglassens, auf die Abstraktion, an. Zeichnen sie immer nur ein Fenster im Detail, niemals alle“ - Hörsaalzeichnen im 1./ 2. Semester am Donnerstagvormittag mit Dr.-Ing. Peter Schmid. Foto: Uwe Kästner

Schmid erklärt, wie die Fluchtpunkte zu setzen sind. „Es kommt auf die Kunst des Weglassens, auf die Abstraktion, an. Zeichnen sie immer nur ein Fenster im Detail, niemals alle …“ Die Stimmung im Saal ist angespannt. Viele wirken so, als ob sie zum ersten Mal einen Stift in der Hand halten. „Die Strichqualität ist beim Architekturzeichnen besonders wichtig“, betont Schmid. Linus zieht den Strich flüssig in einem Schwung von a) nach b). Ein wenig schlangenförmig sieht er schon aus. Aber ein Überschießen über den Punkt hinaus ist ohne Belang. Vor der Pause bekommt jeder noch eine kurze Kritik.

Im Thierschbau der TUM finden die meisten Veranstaltungen in Architektur statt, wie etwa Architekturzeichnen mit Dr.-Ing. Schmid. Foto: Uwe Kästner

Im 3. Semester geht’s vom “Weißen Saal” in den “Grünen Saal”, der genau über der Mensa an der Gabelsbergerstraße/ Ecke Arcisstr. mit eigenem Eingang im zweiten Stock liegt. Bautechnische Aspekte und die Bauphysik spielen im 3. Semester eine herausragende Rolle. Durch die Einbeziehung von Tragstruktur, Werkstoffen und Klimatechnik werden neue Ansätze für eine nachhaltige Architektur untersucht. Die Studierenden sollen nun auch konzeptionelle und analytische Fähigkeiten entwickeln, um in Zukunft komplexe Entwurfsprobleme gut zu bewältigen.

Prof. Jeannette Kuo studierte Architektur an der University of California in Berkeley, an der Harvard University Graduate School of Design und an der ETH Zürich. Seit 2022 ist Prof. Kuo an der TUM. Hier: Präsentation des Abschlussprojekts 'Munich Performing Arts School' durch Aurelian: Foto: Uwe Kästner

Architecture and Construction ist das zentrale, englischsprachige Modul im dritten Semester, das von Prof. Jeannette Kuo geleitet wird. Kuo studierte Architektur an der University of California in Berkeley, an der Harvard University Graduate School of Design und an der ETH Zürich und ist Mitgründerin des Architekturbüros Karamuk Kuo in Zürich. 2006 wurde sie mit dem Maybeck Teaching Fellowship der UC Berkeley ausgezeichnet. Später unterrichtete sie u.a. als Assistenzprofessorin an der Harvard GSD. Seit 2022 ist Prof. Kuo an der TUM.

Über dem “Goldenen Engel” im ersten Stock: Die Präsentation des Abschlussprojekts 'Munich Performing Arts School' im 3. Semester 2025. Foto: Uwe Kästner

05./06.02.2025 - am Ende des Wintersemesters folgt die Präsentation des Abschlussprojekts 'Munich Performing Arts School': Im kulturellen Kontext des neuen Münchner Volkstheaters an der Tumblingerstraße ging es in den letzten Wochen um die Entwicklung einer benachbarten Schule für Darstellende Kunst. Pauline stellt die gemeinsame Gruppenarbeit vor: “Liebe Kommilitonen, liebe Professoren, bevor ich mich mit den Details der Munich School of Performing Art befasse, möchte ich mit einer grundlegenden Frage beginnen, die wir uns alle zu Beginn des Semesters gestellt haben: Was genau wollen wir mit dem Projekt erreichen? Die Architektur des neuen Gebäudes vermeidet es, mit dem benachbarten Volkstheater oder dem umgebenden städtischen Kontext zu konkurrieren. Die Schule fügt sich in das bestehende Stadtbild ein, ohne es zu dominieren. Gleichzeitig soll sie offen und einladend wirken und einen Raum schaffen, der sowohl funktional als auch inspirierend ist.” Aurelian aus Schrobenhausen erklärt am Whiteboard die konstruktiven Details: “Wir verwenden das Stilmittel der vertikalen Verschiebung: Räume mit doppelter Deckenhöhe oder mit Oberlichtern. Die Struktur unseres Gebäudes unterstützt und passt sich unserem Grundriss an – eine einfache Skelettkonstruktion mit Standardlängen, einer Zangenkonstruktion und Rippenstäben. Die Wände bestehen aus vorgefertigten Holzrahmenelementen, die nicht belastet werden. Es gibt nur eine Ausnahme im Forum, wo wir mit dem Ziel einer maximalen Flexibilität keinerlei Stützen wollen. Daher haben wir unter der Decke Druckstützen eingefügt, die von Zugseilen gehalten werden, welche an den äußeren Stützen des Forums befestigt sind. Das System wird durch die Konstruktion der vorhandenen Rippen zwischen den Stützen ins Gleichgewicht gebracht.” Max erklärt, wie diese Ideen umgesetzt werden: “In einem ersten Schritt verlagern wir die Haupterschließung des Gebäudes, also die Zugangswege, nach außen. Durch den Einbau durchgehender, freitragender Balkone können wir das gesamte Volumen des Innenraumes freihalten. Dies ermöglicht uns, den Grundriss des Innenraums von Anfang an mit maximaler Flexibilität zu gestalten, ohne durch Treppenhäuser eingeschränkt zu werden. Dadurch entsteht ein Raum, der sich in seiner Offenheit für vielseitige Dinge eignet.”

Präsentation des Abschlussprojekts 'Munich Performing Arts School' am Ende des 3. Semesters im Winter 2025. Foto: Uwe Kästner

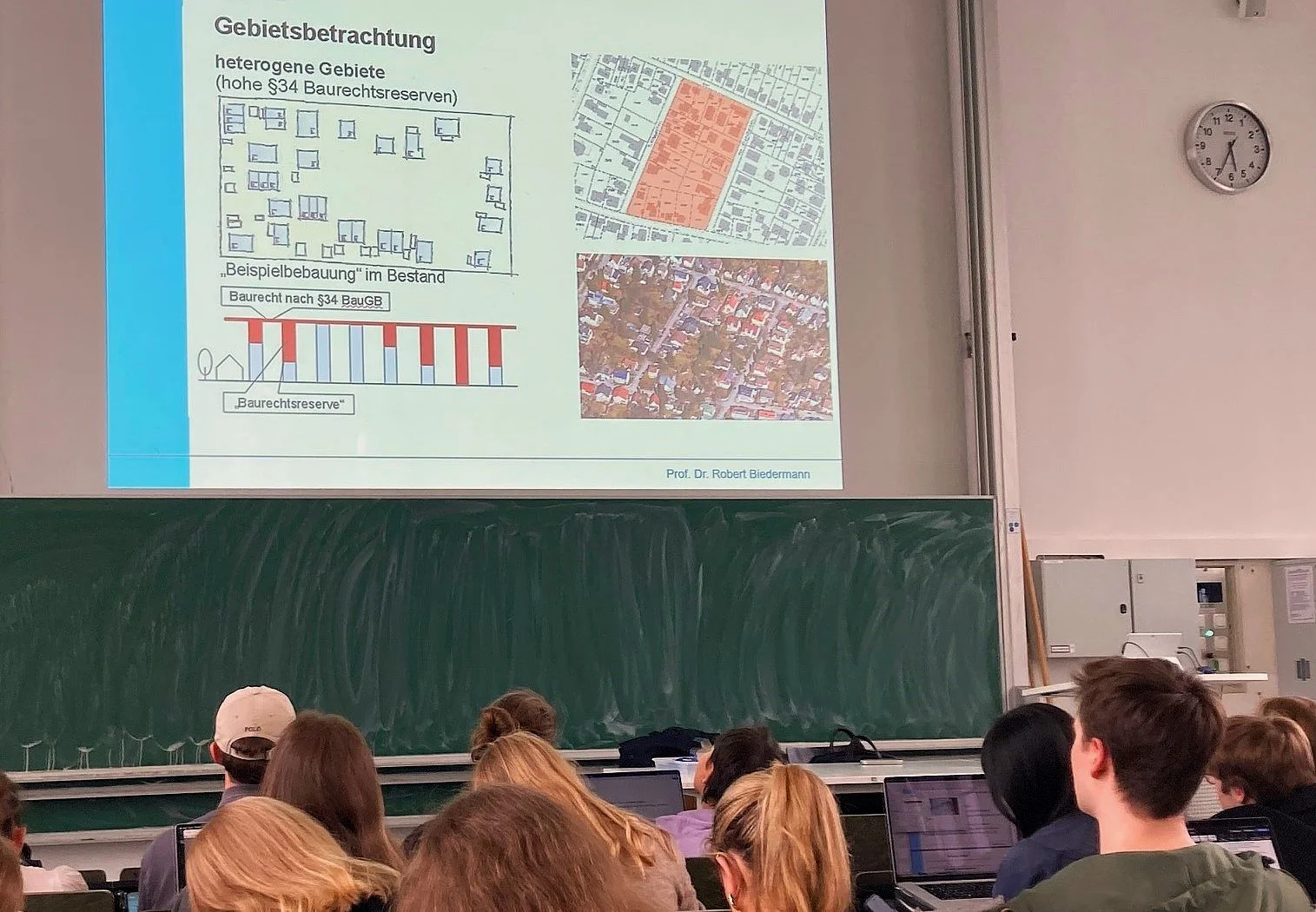

Im 4. Semester steht Baumanagement und Baurecht mit Rechtsanwalt und Stadtplaner Prof. Dr. Robert Biedermann von der Kanzlei Prof. Hauth & Partner auf dem Stundenplan. Die Studierenden sollen die Begriffe des Baurechts kennen und Prozesse im Baugenehmigungsverfahren, in der Bauplanung und der Bauausführung verstehen. “Wir als Architekten haben ausgemacht, dass wir den Bauherren und seine Interessen vertreten”, betont Prof. Biedermann zu Beginn seiner Vorlesung in dem völlig überfüllten Hörsaal: “Der Bauherr erwartet von ihnen nicht nur eine perfekte Architektur”, so Biedermann: “Er erwartet auch eine genehmigungsfähige Bauvorlageplanung.” Im Baugesetzbuch (BauBG) ist geregelt, was ich auf einem Grundstück bauen darf: Ein Haus, ein Hotel. Oder eine Fabrik. Es ist auch festgeschrieben, wie ich bauen darf - ein oder mehrere Stockwerke - und welche Abstandsflächen einzuhalten sind - das BauBG ist öffentliches Recht und nicht Privatrecht. Und was darf ich bauen? Das, was § 34 Absatz 1 BauBG besagt: Die Zulässigkeit des Vorhabens beurteilt sich allein danach, ob es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche der Eigenart der näheren Umgebung entspricht. Biedermann: “Eine schwierige Vorschrift, die viele unbestimmte Rechtsbegriffe enthält: Was ist die Eigenart der näheren Umgebung konkret?” Ein sicherer Umgang mit diesen Begriffen ist essentiell, merkt Prof. Biedermann an, der auch Herausgeber des Praxiskommentars zum BauBG ist: “Sie treffen auf Leute, die sie überzeugen müssen!” ‘Nähere Umgebung’ - was wirkt da alles auf mein Grundstück ein? Stehen in der Umgebung mehrere große Gebäude, ist dann das höchste Gebäude der Vergleichsmaßstab? Oder anderes Beispiel: Einfamilienhäuser, aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite höhergeschossige Gebäude. Doch der Bauherr will noch höher hinaus. Wieviel Baurecht können sie für ihren Kunden herausholen? Vor allem das Geviert ist bei der Interpretation des Begriffs ‘nähere Umgebung’ relevant. Ein Quartier, das durch 4 Straßen eingegrenzt ist. Aber wenn das Geviert durch ein besonders hohes Gebäude geprägt wird, ist dann ein ähnlich hohes Bauvorhaben zulässig? Oder greift hier der Flächennutzungsplan? Nein, der Flächennutzungsplan ist eine grobmaschige Planung der Gemeinde, wie sie sich die Nutzung ihrer Flächen vorstellt. Aber ein Flächennutzungsplan hat keinen Einfluss auf die Frage, ob ein Bauvorhaben zulässig ist. Sondern allein die ‘Eigenart der näheren Umgebung’, also die Nachbarbebauung. Und was passiert, wenn ich wegen der Dusche im Dachgeschoss einen halben Meter höher baue: Merkt schon keiner ; ) Ein planabweichender Bau ist eine Ordnungswidrigkeit. Der Bauherr bekommt acht Wochen Zeit, das zu beseitigen. “Die Gemeinde schickt solange Zwangsgeldaufforderungen, bis sie abreißen.” Biedermann weiter: “Lehnen sie solche Aufträge ab!”

Unbestimmte Rechtsbegriffe in Baurecht mit Prof. Dr. Biedermann im 4. Semester im Sommersemester 2025: Die Eigenart der näheren Umgebung ist entscheidend, ob das Bauvorhaben zulässig ist. Foto: Uwe Kästner

Die praktischen Übungen am Nachmittag nennen sich nach dem aktuellen Modulplan ab dem 4. Semester ‘Entwurfsprojekte’ und die Plätze an den unterschiedlichen Lehrstühlen werden über ‘Projectmarket’ vergeben. Durch die Angabe von vier oder mehr Wünschen werden auch die Interessen der Studierenden berücksichtigt. Hier eine Kurzübersicht über die Themen der Entwurfsprojekte vom vergangenen Sommersemester 2025 sowie eine umfangeiche Präsentation.

“Das Besondere am Architektur-Studium an der TUM ist unser Auslandsjahr an einer der über 90 Partneruniversitäten auf der ganzen Welt im 5. und 6. Semester”, sagt Prof. Florian Nagler. Viele gehen für ein Jahr an die Togji University in Shanghai. Oder dorthin, wo es auch im Winter warm ist, zum Beispiel nach Barcelona. Manche sind auch nur ein Semester im Ausland. “Eine weitere Besonderheit ist die sofortige Kammerfähigkeit nach dem vierjährigen Bachelor-Studium”, erklärt Prof. Nagler: “Das bedeutet, dass unsere Bachelor-Absolventen bei der Bayerischen Architektenkammer Bauvorlagen und Baupläne zur Genehmigung einreichen dürfen.” Ein Abschluss der Hochschule München setzt dagegen den Master of Arts (M.A.) in Architektur voraus, um eine volle Bauvorlageberechtigung zu erlangen. Der Abschluss von dualen - oder Fernstudiengängen, wie etwa an der iU Internationale Hochschule führt nach Auskunft der Bundesarchitektenkammer dagegen nicht zu der Berechtigung, sich „Architekt“ nennen zu dürfen. Und auch nicht zu einer uneingeschränkten Bauvorlageberechtigung. Denn das B.A.-Studium an der iu Internationale Hochschule umfasst nur 180 ECTS und ein Master in Architektur wird von der iu gar nicht angeboten.

Zu Beginn des Studiums wird das 1./2. Semester im “Weißen Saal” zu einer eingeschworenen Gemeinschaft zusammengeschweißt. Doch nach dem Auslandsjahr im 5./6. Semester ist man sich fremd geworden. Zu unterschiedlich waren die Erfahrungen für Studis, die teilweise zum ersten Mal so lange und so weit von zuhause weg waren. Hinzu kommt, dass im 7./8. Semester, wo die Bachelor-Arbeit entsteht, alle Studierenden auf die 28 unterschiedlichen Lehrstühle der Fakultät aufgeteilt sind. Jeder entscheidet sich also individuell für Projekte und Wahlmodule. Dazwischen die Incomings - Gaststudierende aus anderen Ländern.

Präsentation der Bachelor’s Thesis am Lehrstuhl für integriertes Bauen: Der Weißenburger Platz 8 in Haidhausen im sogenannten “Franzosen-Viertel” - hier das städtebauliche Modell des Viertels im Maßstab 1: 100. Links: Dimitrij. Foto: Uwe Kästner

Die Präsentation der Bachelor’s Thesis steht am Ende des 8. Semesters auf dem Programm. Heute - wie vor zehn Jahren.

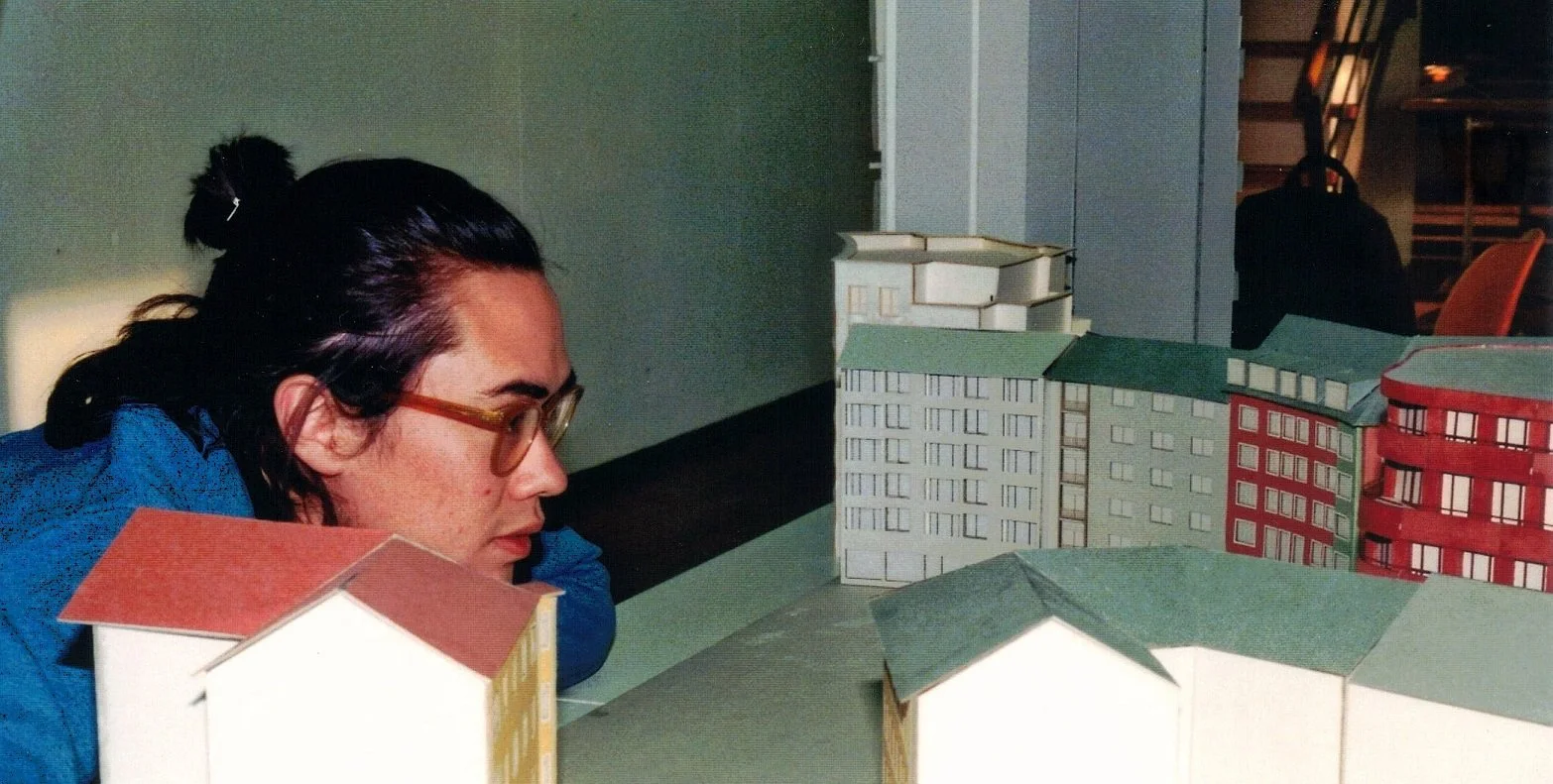

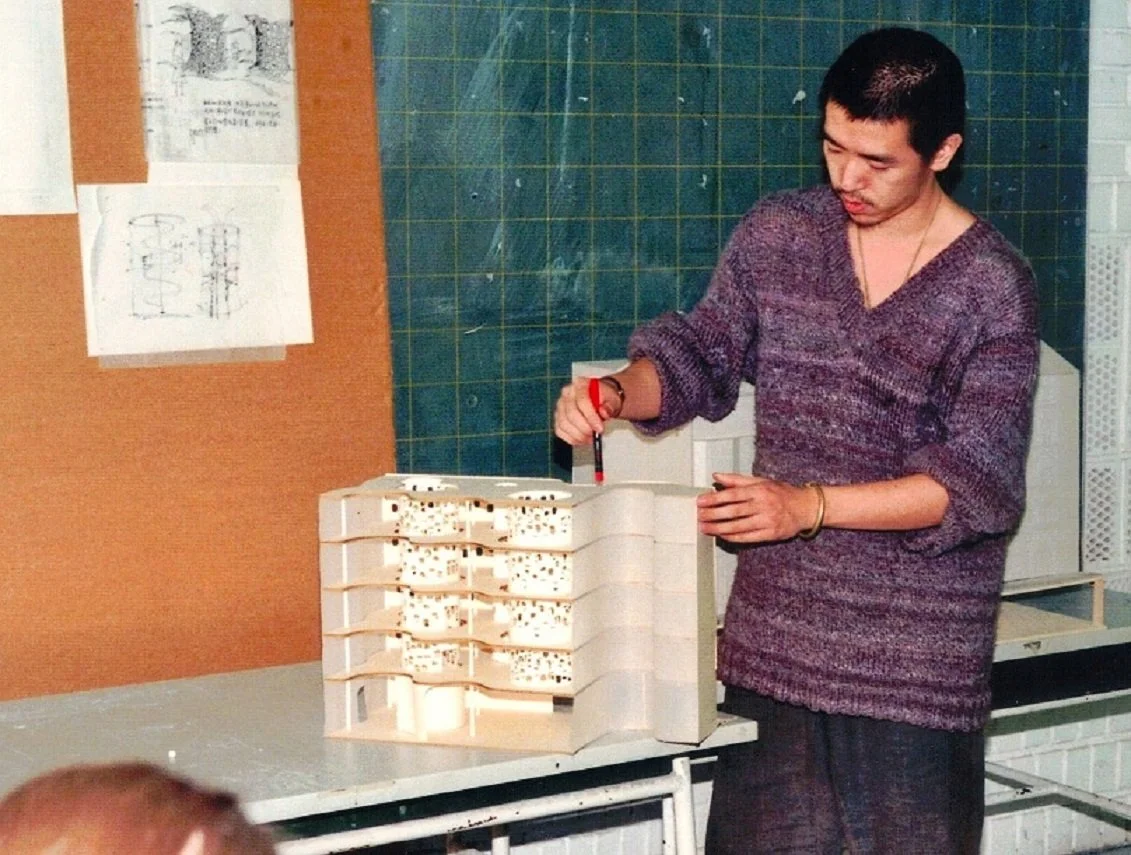

Wir machen jetzt eine kleine Zeitreise in das Jahr 2014: Der Weißenburger Platz 8 in Haidhausen. Im sogenannten “Franzosen-Viertel” entstand 1970 das ‘Haus Goetzke’. Um dieses Gebäude dreht sich alles im Projekt “Stadthaus - die Kultivierung einer Fassade”. Das heutige Erscheinungsbild spiegelt die Entstehungszeit wieder: Grüne Fliesen kleben an der Fassade. Das Anwesen wirkt heruntergekommen. Nach einem Rückbau auf die eigentliche Tragstruktur soll das Haus ein “neues Kleid” bekommen. Chao Wu, der seit dem 1. Semester an der TUM Architektur studiert, hat sich für dieses Projekt vom Lehrstuhl für integriertes Bauen entschieden.

Von Anfang an dabei: Chao Wu, hier im 1. Semester 2010/11, hat sich bei seiner Bachelor’s Thesis für das Projekt am Weißenburger Platz entschieden. Foto: Uwe Kästner

Neben den verschiedenen Ansichten gehört ein sogenanntes “Einsatzmodell” im Maßstab 1 : 100, das in das städtebauliche Modell des Viertels mit all seinen Straße und Häusern “eingesetzt” wird, zu den Abgabeleistungen. “Ein schönes Versprechen, das sie den Bewohnern des Hauses machen”, lobt Prof. Fink.

“Ein schönes Versprechen, das sie den Bewohnern des Hauses machen”, lobt Prof. Fink: Das Projekt “Stadthaus - die Kultivierung einer Fassade”. Entwurf und Bildrechte: Chao Wu. Foto: Uwe Kästner

Chao Wu ist einer der besten Absolventen seines Semesters, kann sich den Standort München jedoch nicht mehr leisten. Seinen Master macht er an der ETH Zürich: “Die Praktikumsvergütung für Master-Studenten ist dort mehr als doppelt so hoch.”

Chao Wu bei der Präsentation seiner Bachelor’s Thesis am Lehrstuhl für integriertes Bauen mit Prof. Fink (links). Foto: Uwe Kästner

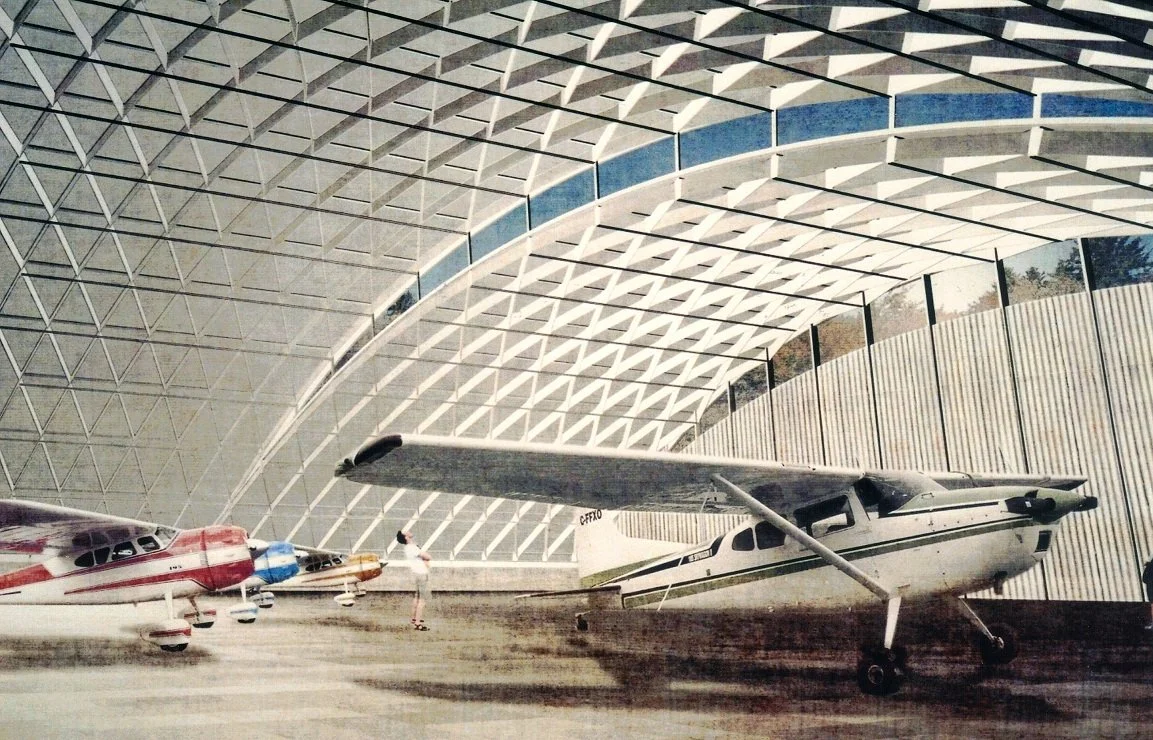

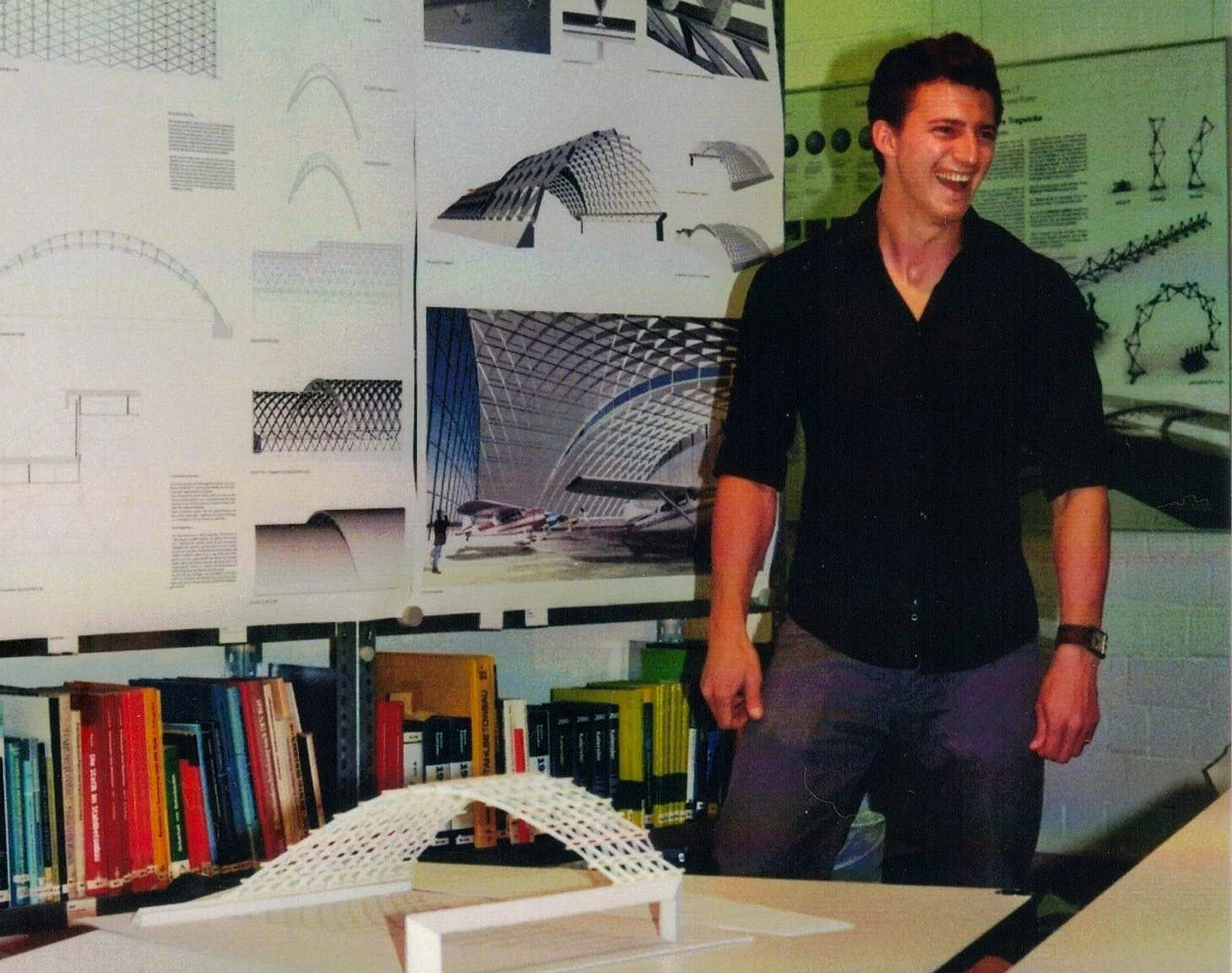

“Architektur war der absolute Fehlgriff”, klagt Felix aus dem schwäbischen Lauingen, wo er als Stürmer in der Bezirksliga sehr erfolgreich war. “In meiner Familie haben wir viele Bauingenieure. Auch mein Vater und mein Bruder. Und genau diese Richtung möchte ich jetzt auch in meinem anschließenden Master-Studium einschlagen.” Felix entscheidet sich für ein Projekt am Lehrstuhl für Tragwerksplanung: “Das Junkers-Zollbau-Lamellendach” an der Flugzeugwerft Oberschleißheim. “Es geht um den Entwurf eines Flugzeughangars genau an der Stelle, wo der alte Hangar im Krieg zerstört wurde”, erklärt Felix.

Bachelor’s Thesis von Felix am Lehrstuhl für Tragwerkplanung: “Das Junkers-Zollbau-Lamellendach” an der Flugzeugwerft Oberschleißheim. Entwurf und Bildrechte: Felix Oberfrank. Foto: Uwe Kästner

“Die freitragende Dachkonstruktion hat eine Spannweite von 30 Metern”, so Felix: “Einzelelemente aus Stahl werden rautenförmig zusammengesetzt.” Prof. Dipl.-Ing. Rainer Barthel hatte diese netzförmige Membran-Technik bei seiner Arbeit für seinen Mentor Frei Otto, der die Zeltdachkonstruktion des Münchner Olympiastadions entworfen hatte, in den 60er und 70er-Jahren bereits kennen gelernt. Die Konstruktion drückt durch ihr Eigengewicht besonders in die linke und rechte Richtung, wo die Kräfte ins Fundament abgeleitet werden. Der Tag der Präsentation der Bachelor-Arbeit im Lehrstuhl-Büro von Prof. Barthel: Felix setzt sich mit der Analyse des Tragwerks für die neue Halle der Flugzeugwerft Oberschleißheim auseinander: “Die einzelnen Lamellen werden aus dünnen Blechen von drei Meter Länge bis zu einer Höhe von 50cm und 6mm Materialstärke hergestellt. Die Steifigkeit des Stabnetzwerkes wird durch seine Profilierung enorm vergrößert.” Felix weiter: “Durch die diagonale Teilung des Tragwerks ergeben sich Auswirkungen auf das gesamte Tragverhalten der Halle, welche von mir geometrisch ausgearbeitet und statisch analysiert wurden.” Frage: Bist du denn von den Lehrstuhl-Assistenten bei deiner Bachelor-Arbeit gut unterstützt worden? “Nö, du wirst von den Assistenten das ganze Semester über in eine bestimmte Richtung gedrängt.” Aber der Prof und seine Assistenten sehen das am Tage der Präsentation natürlich ganz anders.

Felix bei der Präsentation seiner Bachelor-Arbeit am Lehrstuhl für Tragwerkplanung. Foto: Uwe Kästner

David hat sich bei seiner B.A.-Arbeit für “Leben am Fluss” in der Stadt Brandenburg an der Havel von Prof. Mark Michaeli entschieden. Das Projekt des Lehrstuhls für Nachhaltige Entwicklung von Stadt und Land verknüpft historische Kulissen der Altstadt mit einer exponierten Lage am Ufer mehrerer Havel-Gewässer. Die TUM will ihre Projektarbeiten vor Bürgern und Vertretern der Stadt Brandenburg an der Havel öffentlich präsentieren und diskutieren . Dadurch erhofft sich die geschichtsträchtige Stadt im Schatten von Berlin und Potsdam eine Aufwertung ihrer historischen Bausubstanz.

Ab dem 4. Semester nennen sich die Übungen ‘Entwurfsprojekte’. David hat sich bei seiner B.A.-Arbeit für “Leben am Fluss” in Brandenburg an der Havel entschieden. Foto: Uwe Kästner.

“Selber lagern” heißt das B.A.-Projekt von Prof. Florian Nagler: In den letzten Jahren entstanden allein in München über zwanzig Self-Storage-Lagerhäuser, flexibel anmietbar etwa für Handwerker, Messebauer oder kleine Montage-Teams ohne eigene Werkstatt. Riesenandrang für dieses Thema der B.A.-Arbeit am Lehrstuhl von Prof. Nagler - stets für erstklassige Noten und eine faire Kritik bekannt. Doch weit über hundert Anmeldungen, das ist selbst Prof. Nagler zu viel. Und so hat er - völlig überraschend - einfach einen emeritierten Hochschulprofessor im Teil-Ruhestand zur Schlusskritik der B.A.-Thesis eingeladen. Doch der ist von einem ganz anderen Schlag: ‘Ihre Entwürfe haben nicht die innere Stringenz, die ich mir wünsche!’ Dann ist Moritz an der Reihe: “Entwurfsaufgabe ist die Planung eines Lagerhauses auf einem Grundstück in der Isarvorstadt, begrenzt vom Schlachthofviertel, Münchner Blockrandbebauung und Gleisharfe”, erklärt Moritz mit fester Stimme. Er hofft auf eine bessere Bewertung seiner Arbeit. “Der lange, schmale Baukörper ist parallel zu den Gleisen gesetzt und schließt mit seiner Länge von 105 Metern die beiden Wohnblöcke zur Bahn hin ab. Im Inneren bilden hölzerne Elemente die Lager.” Die Tradition des Bauens von Lagerstätten reicht kulturell weit in die Geschichte zurück, wenn man beispielsweise an die Speicherstadt in Hamburg denkt.

Moritz - hier bei der Präsentation seines Townhouse für einen Formel 1 - Fahrer - hat sich bei seiner B.A.-Arbeit für ein Projekt von Prof. Nagler entschieden. Foto: Uwe Kästner

Hier die B.A.-Arbeiten von Chao Wu (Seite 20), Felix (Seite 81), David (Seite 61) und Moritz (Seite 12).

Zehn Jahre später: Was ist aus den vier Architektur-Studierenden geworden? Sind sie ihren Zielen treu geblieben?

David hat nach dem Bachelor an der TUM den entwurfsorientierten Master in Architektur und Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in München erfolgreich abgeschlossen. Heute leitet er Ziersch Architekten & Planer, das Architektur-Büro seines Vaters in Gräfelfing als Geschäftsführer, entwickelt gerade ein 21 Mio.-Projekt, ein modernes Pflegeheim in Lochham und die Zahl der Mitarbeiter wird noch weiter deutlich wachsen.

Aufnahmeprüfung an der Akademie der Bildenden Künste München: Links die Bewerber für den Master in Architektur und Kunst, rechts die Kandidaten für den Bachelor in Innenarchitektur. Foto: Uwe Kästner

Moritz hat nach seinem Master an der TUM dort mehrere Jahre als Assistent am Lehrstuhl für Entwerfen und Holzbau von Prof. Kaufmann Erfahrungen gearbeitet. Ein Projekt zum Bau einer Handwerksschule in Nairobi in Afrika hat Moritz vor Ort unterstützt, bevor er 2017 als Beamtenanwärter ein Technisches Referendariat für Stadtplanung und Raumordnung als Trainee-Programm absolvierte. Heute - zehn Jahre nach seinem Bachelor-Abschluss - ist er Baudirektor am Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt München und beschäftigt sich mit der Gestaltung der Digitalisierung der Stadtplanung und des Baugenehmigungsverfahrens. Damit Bauen in München schneller geht. Außerdem leitet er die Ausbildung des Nachwuchses im Baureferendariat.

Felix konnte seinen B.A. in Architektur nicht mit einem Master in Bauingenieurwesen ergänzen. Deshalb begann er ein zweites Bachelor-Studium in Bauingenieurwesen an der Uni Regensburg, das er erfolgreich abgeschlossen hat. Heute arbeitet er als Architekt und Bauingenieur bei der kplan AG, einem großen, überregionalen Architektur- und Ingenieurbüro mit deutschlandweit sieben Standorten und weit über hundert Mitarbeitern in einem interdisziplinären Team, das sich im kommunalen Bau engagiert. Mit seiner Doppelqualifikation ist er für diese Tätigkeit besonders gut aufgestellt.

Und Chao Wu? Der ist nach seinem Master of Science an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich nicht in seine chinesische Heimat Shanghai zurück gekehrt. Sondern nach München, wo er seit 2018 als Junior Partner bei Maier Neuberger Architekten GmbH, einem Büro mit rund fünfzig Architekten am Bavariaring 14 an der Theresienwiese, erfolgreich arbeitet.

Was wurde aus den Absolventen 2014? Chao Wu ist nach München zurückgekehrt und arbeitet seit 2018 bei Maier Neuberger Architekten GmbH am Bavariaring 14 als Junior Partner. Foto: Maier Neuberger Architekten GmbH.